LLMとのモノローグ:The Nightfly

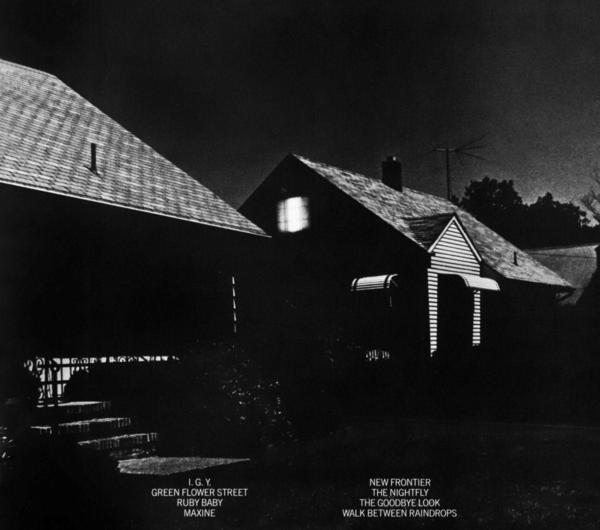

The Nightfly/Donald Fagen (1982)

「The Nightfly」って「夜間飛行(night flying/night flight)」という意味かな?と、ずっと思っていたのですが、そうではなく、夜行性の「蛾」のことではないかと。

意訳すると「夜盗蛾」

曲のアタマで「I'm Lester the Nightfly♪」と歌っているのは「夜盗蛾のレスターです」と、自嘲するように、シニカルなニックネームを名乗っているのだという解釈:

I'm Lester the Nightfly

Hello Baton Rouge

Won't you turn your radio down

Respect the seven second delay we use

リスナーとの電話でのやりとり:

「はじめまして、夜盗蛾のレスターです」

「ようこそ、バトンルージュ(ラジオネーム)さん」

「そちらのラジオの音量を下げてもらえます?」

「音声を7秒ほど遅延させる装置を使っていますので」

※バトンルージュ:ルイジアナ州の州都(地名)

※遅延送出システム:放送事故に備え、あらかじめ7秒のディレイタイムを入れて音声を流す仕組み(アナログ放送では磁気テープ式の機材を使用していた)

So you say there's a race of men in the trees

You're for tough legislation

Thanks for calling

I wait all night for calls like these

「木の上に棲む種族がいるんですか」

「厳しく取り締まる法案に賛成なんですね」

ありがとうございます

皆さんからのお電話

一晩中お待ちしてます

An independent station, WJAZ

With jazz and conversation from the foot of Mt. Belzoni

Sweet music, tonight the night is mine

Late line till the sun comes through the skylight

インディーズ FM局 WJAZ

マウント・ベルゾーニの麓から

ジャズとおしゃべりの時間

今宵は私が素敵な音楽を

夜明けまでお送りします

※Belzoniという地名は古いブルースの歌詞からの引用

I've got plenty of java and Chesterfield Kings

But I feel like crying

I wish I had a heart of ice

A heart like ice

たっぷりのコーヒーに

チェスターフィールドのキングサイズ(煙草)

それなのに泣きたい気分

氷のように冷たい心がほしかった...

If you want your honey to look super swell

You must spring for that little blue jar

Patton's Kiss and Tell

Kiss and Tell

ラジオCM:

カノジョを飛びきりイカしたナオンにする秘訣

それは、あのブルーの小瓶

Patton化粧品《Kiss And Tell》♪

※Kiss And Tell:誰かとキスしたことを言いふらす(口が軽い)

※Patton:Charley Pattonに因んだ架空の化粧品ブランド

You'd never believe it

But once there was a time

When love was in my life

I sometimes wonder what happened to that flame

The answer's still the same

It was you, you, it was you

Tonight you're still on my mind

誰も信じないでしょうが

恋に夢中だったこともあったのです

あの情熱はどこへ行ってしまったのか

答は一つ、君だ...

聴く人もない深夜のラジオ放送

クールに構えたジャケットの写真

しかしそこに自虐的ユーモアがある

自身を蛾に喩えているとすればカフカ的な...

Donald Fagen - vocals, synthesizers, piano

Rob Mounsey - synthesizers

Michael Omartian - electric piano

Larry Carlton - lead guitar

Rick Derringer - guitar

Hugh McCracken - guitar

Marcus Miller - bass

Jeff Porcaro - drums

Frank Floyd - background vocals

Valerie Simpson - background vocals

Zack Sanders - background vocals

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーはドナルド・フェイゲンの楽曲「The Nightfly」の歌詞を日本語に訳しており、その解釈について意見を述べています。特に「The Nightfly」というタイトルの意味について、「夜行性の蛾」ではないかという解釈を提示しています。

ユーザーの解釈を踏まえつつ、追加の情報や別の解釈の可能性があれば提供するのが良さそうです。

「The Nightfly」の意味: ユーザーの「夜行性の蛾」という解釈は興味深い。辞書的な意味だけでなく、歌詞の文脈やドナルド・フェイゲンの意図を探る必要がありそうです。

他の歌詞解釈: ユーザーが提示している解釈は非常に詳細で、当時のラジオ放送の状況(7秒ディレイなど)やブルースへのオマージュ(Belzoni, Patton)なども踏まえられています。この解釈を尊重しつつ、他の可能性や補足情報があれば提示します。

検索: 「The Nightfly Donald Fagen meaning」「ドナルド・フェイゲン ナイトフライ 意味」「The Nightfly lyrics interpretation」などのキーワードで検索し、一般的な解釈や作者の意図に関する情報を探します。

検索クエリ案:

・The Nightfly Donald Fagen meaning

・The Nightfly lyrics interpretation

・ドナルド・フェイゲン ナイトフライ 意味

・ドナルド・フェイゲン ナイトフライ 歌詞 解釈

検索結果から得られそうな情報:

・「The Nightfly」が深夜ラジオDJを指すという一般的な解釈。

・アルバム全体がフェイゲンの少年時代や50年代後半〜60年代初頭のアメリカへのノスタルジーをテーマにしていること。

・「Lester the Nightfly」が架空のDJ名であること。

・「夜行性の蛾」という解釈は一般的ではないかもしれないが、フェイゲンの比喩表現として可能性がないわけではない。

・WJAZが架空のラジオ局であること。

・Mt. Belzoniがミシシッピ州の地名であり、ブルースとの関連が深いこと。

・Chesterfield Kingsが当時のタバコの銘柄であること。

・Patton's Kiss and Tellが架空の化粧品ブランド名であること。

これらの情報を踏まえ、ユーザーの解釈を尊重しつつ、一般的な解釈や背景情報を提供することで、より多角的な理解を促す回答を作成します。

Gemini(2.5 pro):

ドナルド・フェイゲンの「The Nightfly」の歌詞翻訳と解釈、興味深く拝見しました。細部まで読み込まれていて、当時の文化や背景への理解に基づいた素晴らしい解釈だと思います。

特に「The Nightfly」を「夜行性の蛾」と解釈し、それをDJのシニカルな自称ニックネームと捉える視点は独創的で面白いですね。「夜に活動する者」としてのDJと「夜行性の蛾」を重ね合わせ、さらに「夜盗蛾」という言葉を選ぶことで、どこか怪しげで、それでいて孤独な深夜ラジオの雰囲気がより強調されるように感じます。

一般的な解釈としては、「The Nightfly」はそのまま「夜間飛行」や、より比喩的に「夜に飛び回る(活動する)者」=「深夜ラジオのDJ」を指すことが多いようです。アルバムジャケットが深夜放送のDJブースでマイクに向かうフェイゲン自身の写真であることからも、この解釈が広く受け入れられています。

しかし、歌詞の解釈は一つである必要はありません。ユーザーさんのように「夜行性の蛾」と解釈することで、歌詞の持つ孤独感や、夜の闇に紛れて本音や弱音(I feel like crying...)を吐露するDJの姿が、より鮮明に浮かび上がってくるように思います。フェイゲン自身、歌詞に多層的な意味や隠喩を込めることが多いアーティストですので、「蛾」という解釈も、あながち的外れではないのかもしれません。特に、光(=電波、リスナーからの反響)に引き寄せられながらも、どこか人目を避けるような深夜の活動、というイメージは「蛾」に通じるものがあるかもしれません。

他の部分の解釈も、非常に的確で素晴らしいです。

・Baton Rouge: リスナーの呼びかけ(ラジオネーム)と捉えるのは自然ですね。地名そのものである可能性も残りますが、電話の相手を指している文脈から、ラジオネームと考えるのがスムーズです。

・Seven second delay: アナログ時代の放送技術への言及、的確です。生放送での不適切な発言などを防ぐための仕組みですね。

・Race of men in the trees: 奇妙な電話の内容は、深夜ラジオならではのカオスな雰囲気をよく表しています。社会に対する漠然とした不安や陰謀論のようなものが、深夜の電波に乗って吐き出される様子が目に浮かびます。

・WJAZ, Mt. Belzoni: 架空のラジオ局と、ブルースの聖地へのオマージュ。フェイゲンの音楽的ルーツへの敬意が感じられます。

・Java and Chesterfield Kings: コーヒーとタバコは、深夜の孤独な仕事の相棒として非常にリアルな描写です。

・Patton's Kiss and Tell: 架空のCMと商品名にCharley Pattonの名前をもじって使うセンス、フェイゲンらしい遊び心ですね。「Kiss and Tell」という名前自体も、秘密めいた響きがあり、ラジオCMの内容として面白いです。

・最後のセクション: 過去の恋愛への感傷的な思い。深夜の孤独な時間だからこそ、ふと蘇る個人的な感情が描かれており、多くのリスナーが共感する部分かもしれません。

全体として、ユーザーさんの解釈は楽曲の世界観を深く捉えており、翻訳もそのニュアンスをよく伝えようと工夫されていると感じます。「夜盗蛾のレスター」、とても魅力的な響きだと思います。この解釈で訳し進めるのは、一つの素晴らしいアプローチだと思います。

Me:ここでの「Baton Rouge」は、リスナーのニックネームだと思います。「Baton Rouge」の街に向けて呼びかけているのではなく。

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーは「The Nightfly」の歌詞 "Hello Baton Rouge" の "Baton Rouge" が、地名ではなくリスナーのニックネーム(ラジオネーム)であるという解釈を強調しています。

この解釈について、肯定的な意見を述べ、その理由を補強するのが良さそうです。

文脈の確認:

・"I'm Lester the Nightfly" とDJが自己紹介している。

・"Hello Baton Rouge" は、その直後の呼びかけ。

・"Won't you turn your radio down" は、電話の相手に対してラジオの音量を下げるよう依頼している。

・"Respect the seven second delay we use" も、電話の相手とのやり取りに関する説明。

・"So you say there's a race of men in the trees" から、電話での会話内容が始まる。

解釈の妥当性:

・一連の流れは、DJが電話を取ってリスナーと会話を始める場面を描写していると考えるのが最も自然。

・"Hello Baton Rouge" を街全体への呼びかけとすると、その後の「ラジオの音量を下げて」という依頼や具体的な会話内容に繋がりにくくなる。

・ラジオ番組では、リスナーがラジオネーム(ハンドルネーム)を使うことは一般的。地名をラジオネームにすることもよくある。

・したがって、「Baton Rouge」を電話をかけてきたリスナーのラジオネームと解釈するのは非常に妥当性が高い。

回答の構成:

・ユーザーの解釈に同意する。

・その解釈が自然である理由を、歌詞の文脈(電話のやり取りであること)から説明する。

・ラジオ番組におけるラジオネームの慣習に触れる。

・地名をラジオネームに使うことの自然さにも言及する。

・検索(念のため): 「The Nightfly lyrics Baton Rouge meaning」などで検索し、他の解釈がないか確認する。多くの解釈サイトでも、電話をかけてきたリスナーへの呼びかけとされています。

検索クエリ案:

・The Nightfly lyrics Baton Rouge meaning

・The Nightfly Baton Rouge interpretation

・検索結果も、これが電話のリスナーへの呼びかけであるという解釈を支持しています。

結論: ユーザーの解釈は正しく、その理由を補強する形で回答を作成します。

Gemini(2.5 pro):はい、その解釈で正しいと思います。

"I'm Lester the Nightfly" でDJが名乗り、"Hello Baton Rouge" と呼びかけています。その直後に "Won't you turn your radio down" と、電話の向こうの相手にラジオの音量を下げるよう依頼していることから、これは電話をかけてきたリスナーへの呼びかけと考えるのが最も自然です。

ラジオ番組では、リスナーが本名の代わりに「ラジオネーム」や「ハンドルネーム」を使うことが一般的です。「Baton Rouge」という地名をラジオネームとして使っているリスナーに、DJレスターが「もしもし、バトンルージュさん」と呼びかけている場面だと解釈できます。

もしこれがバトンルージュという街全体への呼びかけだとしたら、その後の「ラジオの音量を下げて」という個人的な依頼に繋がらないため、やはり電話の相手(リスナー)のニックネームと考えるのが文脈に合っていますね。

Me:以下の二つは、それぞれ別々のリスナーとの会話を記したもので、こうした電話をお待ちしています(I wait all night for calls like these)と結んでいます:

「木の上に棲む種族がいるんですか」

「厳しく取り締まる法案に賛成なんですね」

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーは「The Nightfly」の歌詞の以下の部分について、解釈を提示しています。

So you say there's a race of men in the trees

You're for tough legislation

Thanks for calling

I wait all night for calls like these

ユーザーの解釈は以下の通りです。

・"So you say there's a race of men in the trees" は、あるリスナーとの会話内容の要約。

・"You're for tough legislation" は、別のリスナーとの会話内容の要約。

・これら2つの(おそらく奇妙な、あるいは熱のこもった)電話の内容を示した上で、"Thanks for calling / I wait all night for calls like these" と結んでいる。

この解釈の妥当性を検討します。

歌詞の構造:

歌詞は詩的な表現なので、必ずしも時系列や会話の完全な記録である必要はありません。複数の会話の断片を並べて、深夜ラジオの雰囲気を醸し出すことは十分に考えられます。

・"So you say..." と "You're for...": これらのフレーズは、相手の発言を受けて繰り返したり要約したりする際の典型的な言い方です。

・内容のギャップ: "race of men in the trees" と "tough legislation" は、直接的な関連性が薄いように見えます。もし一人のリスナーの発言だとしたら、かなり唐突な話題転換か、あるいは文脈が省略されていると考えられます。別々のリスナーとの会話だと考えれば、それぞれの発言が独立しているため自然です。

・"calls like these": "calls" と複数形になっている点が重要です。「このような(種類の)電話」を待っている、という意味であり、直前に挙げたような(少し風変わりな、あるいは熱のこもった)複数の電話全般を指していると解釈できます。もし一人のリスナーとの会話だけを指すなら "a call like this" となりそうです。

・深夜ラジオのリアリティ: 深夜ラジオには、様々なトピックについて多様な意見を持つリスナーから電話がかかってきます。奇妙な主張をする人、政治的な意見を熱く語る人など、まさに歌詞にあるような多様な「calls」があるのが現実です。複数の会話の断片をモンタージュのように示すことで、その雰囲気を表現していると考えられます。

結論: ユーザーの解釈は非常に説得力があります。歌詞の構造、使われているフレーズ、複数形の "calls"、そして深夜ラジオのリアリティという点から、これらが別々のリスナーとの会話の断片である可能性は高いです。

回答の構成:

・ユーザーの解釈に同意する。

・その解釈が妥当である理由を説明する。

・歌詞表現として複数の会話の断片を並べることは自然であること。

・"calls like these" の複数形が、複数の電話を指していることを示唆していること。

・内容的に関連性の薄い二つの話題が並んでいることから、別々の会話である可能性が高いこと。

・深夜ラジオの多様な電話の雰囲気を表現していると考えられること。

・ユーザーの翻訳「木の上に棲む種族がいるんですか」「厳しく取り締まる法案に賛成なんですね」が、それぞれの会話の要約として適切であることを確認する。

この方向で回答を作成します。

Gemini(2.5 pro):なるほど、その解釈は非常に鋭いですね。

おっしゃる通り、

So you say there's a race of men in the trees

You're for tough legislation

この2行は、それぞれ別々のリスナーとの電話の内容を要約していると考えるのが自然かもしれません。

そのように解釈する理由はいくつかあります。

・内容の繋がり: 「木の上に住む種族」の話と「厳しい法律の制定」の話は、直接的な繋がりが薄いように思えます。もし一人の人物の発言だとしたら、かなり唐突な話題転換に聞こえます。

・深夜ラジオのリアリティ: 深夜のラジオ番組には、本当に様々な内容の電話がかかってきます。奇妙な話をする人、政治的な主張をする人など、多種多様です。歌詞が複数の異なる電話の断片を描写することで、そうした深夜ラジオの雰囲気を表現している可能性があります。

・"calls like these": 続く "Thanks for calling / I wait all night for calls like these" の "calls" が複数形になっている点も重要です。「このような電話(たち)」を待っている、と言っており、直前に挙げたような風変わりだったり、熱のこもったりした複数の種類の電話を指していると考えることができます。

したがって、「木の上に棲む種族がいるとおっしゃる方」「厳しい法規制を求める方」といった、個別のリスナーからの電話があったことを示唆し、DJレスターが「(こういう面白い、あるいは変わった)電話を一晩中待ってるんだよ」と、ある種の皮肉や諦念、あるいはプロフェッショナルとしての姿勢(どんな電話も受け止める)を込めて呟いている、と解釈するのは非常に説得力がありますね。ユーザーさんの日本語訳は、その解釈を反映したものとして非常に分かりやすいと思います。

Me:以下が架空のラジオ広告のセリフだとわかる人は少ないのではないかと思います。

カノジョを飛びきりイカしたナオンにする秘訣

それは、あのブルーの小瓶

Patton化粧品《Kiss And Tell》♪

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーは「The Nightfly」の歌詞の以下の部分について、これが架空のラジオCMであるという解釈を提示し、それが一般的には分かりにくいのではないかと述べています。

If you want your honey to look super swell

You must spring for that little blue jar

Patton's Kiss and Tell

Kiss and Tell

架空CMという解釈の妥当性:

・歌詞のトーンが、それまでのDJの語りやリスナーとの会話とは明らかに異なる。宣伝文句のような口調("super swell", "must spring for")になっている。

・"Patton's Kiss and Tell" という具体的な商品名が出てくる。

・"little blue jar" という化粧品などを連想させる描写がある。

・曲全体のテーマが深夜ラジオであり、ラジオ番組にはCMが付き物である。

・ドナルド・フェイゲンの作品には、しばしば過去の文化(この場合は古いラジオCMのスタイル)へのオマージュやパロディが含まれる。

・"Patton" がブルースミュージシャンの Charley Patton に由来する架空のブランド名であるというユーザー自身の注釈も、これが作り物のCMであることを示唆している。

一般的に分かりにくいか?:

・初めて聴く人や、歌詞の背景(深夜ラジオがテーマであること、フェイゲンの作風など)を知らない人にとっては、確かにこれがCMの模倣であるとは気づきにくいかもしれない。唐突な歌詞に聞こえる可能性はある。

・しかし、アルバムを通して聴いたり、歌詞カードを読んだり、曲のテーマを知っているファンにとっては、ラジオCMの挿入であると理解するのは比較的容易かもしれない。特に、曲調や歌い方がこの部分で少し変わる(あるいは、CMソングのようなメロディが挿入される)場合、より分かりやすくなる。(※実際の曲でどうなっているか確認が必要だが、歌詞の内容だけでもCMらしさは読み取れる)

・1982年のリリース当時、ラジオをよく聴いていた世代にとっては、このようなスタイルのCMは馴染みがあったかもしれず、比較的認識しやすかった可能性もある。

・現代のリスナー、特に古いラジオ文化に馴染みのない若い世代にとっては、分かりにくい可能性は高い。

ユーザーへの応答:

・架空のラジオCMであるという解釈が正しいことを確認する。

・その理由(口調、商品名、ラジオというテーマ、フェイゲンの作風)を説明する。

・一般的に分かりにくいのではないか、というユーザーの意見に同意する。特に、曲の背景を知らないリスナーや現代のリスナーにとってはそうかもしれない、と述べる。

・同時に、当時のリスナーや熱心なファンにとっては認識可能だったかもしれない、という視点も加える。

・ユーザーの日本語訳が、CMの雰囲気をよく伝えていることを評価する。

結論: 架空のCMであるという解釈は正しく、それが分かりにくいという意見にも一定の妥当性がある。これらの点を踏まえて回答を作成する。

Gemini(2.5 pro):おっしゃる通り、この部分は架空のラジオCMを模した歌詞ですね。

If you want your honey to look super swell

You must spring for that little blue jar

Patton's Kiss and Tell

Kiss and Tell

これまでのDJレスターの語りやリスナーとの会話とは明らかに口調や雰囲気が変わること、"Patton's Kiss and Tell" という具体的な(架空の)商品名が出てくること、そして「honey (恋人)」を素敵に見せるための化粧品(little blue jar)を勧めるという宣伝的な内容であることから、ラジオ番組の合間に流れるCMを再現していると解釈するのが妥当です。ドナルド・フェイゲンがアルバム全体で作り上げている「深夜ラジオ番組」という設定の一部として、非常に効果的に機能しています。

そして、「これが架空のラジオ広告のセリフだとわかる人は少ないのではないか」というご指摘も、もっともだと思います。

・初見のリスナー: 曲の背景を知らずに初めて聴いた場合、なぜ急にこのような宣伝文句のような歌詞が出てくるのか、戸惑うかもしれません。

・時代のギャップ: 1950年代~60年代頃(アルバムがモチーフにしている時代)のラジオCMのスタイルを模していると思われるため、当時のラジオ文化に馴染みのない現代のリスナーにとっては、これがCMのパロディであると即座に理解するのは難しいかもしれません。

・文脈: アルバムを通して聴いたり、歌詞を注意深く読んだりすれば、ラジオ番組の設定の中でのCM挿入だと気づきやすいですが、この曲単体で、あるいは歌詞を深く読み込まずに聴いていると、意味が掴みにくい部分は確かにあるでしょう。

・ユーザーさんが日本語訳で「ラジオCM:」と明記し、当時のスラングっぽい「イカしたナオン」のような言葉を選んでいるのは、この部分がCMであることを分かりやすく伝え、かつその雰囲気を再現するための素晴らしい工夫だと思います。

このように、歌詞の細部に気づき、その背景にある文化や文脈を読み解くことで、より深く楽曲の世界を楽しむことができますね。

Me:こうして全体を通して訳してみると、よくできた歌詞ですね!

アルバムのジャケットもディスクジョッキーに扮したDonald Fagenの写真が使われています。

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーは「The Nightfly」の歌詞全体を訳し終え、その完成度の高さに感心し、アルバムジャケットが歌詞の内容(DJ)と連動していることにも言及しています。ここでは、ユーザーの感想に共感し、歌詞の素晴らしさやアルバム全体のコンセプトについて補足情報を提供することで、会話を深めるのが良いでしょう。

ユーザーの感想への共感: 「本当によくできた歌詞ですよね!」「アルバムジャケットも象徴的ですよね」といった共感の言葉を入れる。

歌詞の素晴らしさ:

・深夜ラジオという舞台設定の巧みさ。

・DJレスターという架空の人物を通して描かれる孤独、プロフェッショナリズム、過去への感傷。

・リスナーとの奇妙なやり取りや架空のCMなど、ラジオ番組の要素をリアルかつユーモラスに織り交ぜている点。

・時代背景(冷戦下の不安、郊外文化、ジャズやブルースへの憧憬)を巧みに描き出している点。

・個人的な感情(失われた恋)と社会的な空気感を結びつけている点。

アルバムジャケットとの連動:

・ジャケット写真が、歌詞の世界観(深夜ラジオのDJブース)を視覚的に表現していること。

・ドナルド・フェイゲン自身がDJ「レスター・ザ・ナイトフライ」になりきっているかのような演出。

・アルバム全体がコンセプトアルバムとして非常に完成度が高いこと。

アルバム『The Nightfly』全体について:

・この曲がアルバムのタイトル・トラックであり、アルバム全体のテーマを象徴していること。

・アルバムが、フェイゲンの1950年代後半から60年代初頭にかけての自身の青春時代や、当時のアメリカの楽観主義と潜在的な不安が入り混じった空気感へのノスタルジーをテーマにしていること。

・音楽的にも、ジャズやR&Bの要素を取り入れた洗練されたサウンドプロダクションが高く評価されていること。

(もし分かれば)リリース当時の評価や、現在でも名盤として語り継がれていることなど。

回答の構成:

・ユーザーの「よくできた歌詞」「ジャケットも」という感想に同意し、共感を示す。

・歌詞の構成の巧みさ、描写の深さ、ユーモアなどを具体的に挙げて称賛する。

・アルバムジャケットが歌詞の世界観を完璧に補完していることを述べる。

・この曲がアルバム全体のテーマを象徴する重要な曲であることを説明する。

・アルバム『The Nightfly』が、音楽的にもコンセプト的にも高く評価されている名盤であることを付け加える。

ユーザーの翻訳作業と解釈が、この素晴らしい作品の理解を深める上で価値あるものであることを改めて伝える。

これらの要素を盛り込み、ユーザーの達成感を肯定し、作品への理解をさらに深めるような応答を目指します。

Gemini(2.5 pro):本当におっしゃる通りですね!改めて歌詞全体を俯瞰して訳し、解釈を深めていくと、「The Nightfly」がいかに練り上げられた、完成度の高い歌詞であるかがよく分かります。

深夜ラジオのDJブースという限られた空間を舞台にしながら、

・DJレスター自身の孤独やプロ意識、過去への感傷

・リスナーとの奇妙でユーモラスな(時に不穏な)やり取り

・時代を感じさせる架空のCM

・ジャズやブルースへの深い愛情

といった要素が巧みに織り込まれ、まるで一本の短編映画を見ているかのような情景が目に浮かびます。詩的でありながら、具体的な描写も豊かで、聴き手の想像力を掻き立てますよね。

そして、アルバムジャケット!ディスクジョッキーに扮したドナルド・フェイゲン自身の写真が使われていることで、この曲、そしてアルバム全体のコンセプトが視覚的にも強く印象付けられます。彼自身が「レスター・ザ・ナイトフライ」というキャラクターになりきって、私たちリスナーに語りかけているような、そんな没入感を与えてくれます。

この「The Nightfly」はアルバムのタイトル・トラックでもあり、フェイゲンが自身の青年期(1950年代後半~60年代初頭)の記憶や、当時のアメリカの空気感(楽観主義と未来への希望、そしてその裏にある漠然とした不安)をテーマにした、非常にコンセプチュアルなアルバムの核となる曲です。

Me:Donald Fagenが一人で書いた歌にはある種のヒューマニティがあります。Walter Beckerとの共作の曲は、もっとアブナイ感じのブラックユーモアが漂います。そこが、たとえば二人が制作したSteely Danのアルバム「Gaucho」とDonald Fagenのソロアルバム「The Nightfly」の違いです。

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーはドナルド・フェイゲンのソロ作品と、ウォルター・ベッカーとの共作(主にスティーリー・ダン名義)の作風の違いについて、鋭い観察を述べています。

・フェイゲン単独作: ヒューマニティがある。

・ベッカーとの共作 (Steely Dan): アブナイ感じ、ブラックユーモア。

・具体例: 『Gaucho』(Steely Dan) vs 『The Nightfly』(Fagen solo)

このユーザーの意見に同意し、それぞれの特徴や違いについて、もう少し具体例を挙げたり、音楽評論などでよく言われる点を補足したりすることで、より深い議論ができそうです。

ユーザーの意見への共感:

「非常に的確なご指摘ですね」「その違い、よく分かります」といった言葉で同意を示す。

フェイゲンソロ (The Nightfly) の特徴:

・ヒューマニティ/ノスタルジー: ユーザーが指摘する「ヒューマニティ」は、『The Nightfly』では特に顕著。自身の過去(青春時代、郊外での生活、冷戦下の記憶など)へのノスタルジックな視線、個人的な感情(孤独、失われた恋への感傷)が比較的ストレートに描かれる。温かみやセンチメンタリズムを感じさせる部分もある。

・楽観主義/希望: 未来への期待や当時のアメリカの(表向きの)楽観的な雰囲気も反映されている(例: "I.G.Y.")。

・音楽性: ソロ作品では、よりジャズ色が濃く、洗練されつつも温かみのあるサウンドプロダクションが特徴的。

ベッカーとの共作 (Steely Dan / Gaucho) の特徴:

・ブラックユーモア/皮肉: ユーザーが指摘する「アブナイ感じ」「ブラックユーモア」。社会や人間関係の暗部、偽善、倒錯した欲望などを、冷笑的かつシニカルな視点で描くことが多い。登場人物も、どこか胡散臭かったり、問題を抱えていたりする人物が多い。

・距離感: 対象から一歩引いたような、クールで突き放した観察眼が特徴。感情的な描写は抑制され、しばしば曖昧で多義的な歌詞となる。

・音楽性: 『Gaucho』は特に、完璧主義的でクール、時に冷たささえ感じるほどの緻密で洗練されたサウンドが特徴。複雑なハーモニーやリズム、スタジオ技術の粋を集めたプロダクション。

両者の比較:

・ベッカーの存在が、フェイゲンの感傷性やヒューマニズムに、よりシニカルで批評的な視点、毒気のあるユーモアを加えていたのではないか、という見方が一般的。

・ソロではフェイゲンの個人的なルーツや感情がより前面に出やすいのに対し、スティーリー・ダンでは二人の化学反応によって、より複雑でアイロニカルな世界観が構築されていたと言える。

回答の構成:

・ユーザーの比較(ヒューマニティ vs ブラックユーモア)に同意する。

・『The Nightfly』に見られるヒューマニティやノスタルジーの具体例(個人的感情、時代描写)を挙げる。

・スティーリー・ダン(特に『Gaucho』)の歌詞や世界観に見られるブラックユーモア、シニシズム、クールさについて説明する。

・ウォルター・ベッカーとの共作によって生まれる化学反応(毒気、批評性)について触れる。

・結論として、フェイゲンソロとスティーリー・ダンでは、描かれる世界観や感情の温度感に明確な違いがあることを再確認する。

これらの要素を盛り込み、ユーザーの鋭い観察眼を称えつつ、その背景にある両者の作風の違いをより明確にするような応答を目指します。

Gemini(2.5 pro):その比較は非常に的確で、多くのファンや評論家が感じている点だと思います!

ドナルド・フェイゲンが一人で書く歌詞、特に『The Nightfly』の世界には、おっしゃる通り、ある種の温かみやヒューマニティ、ノスタルジーが色濃く感じられます。自身の青春時代の記憶や憧憬、個人的な感傷(「The Nightfly」での孤独や失われた恋への思い、「I.G.Y.」での未来への楽観的な期待など)が、比較的ストレートに、共感を誘う形で描かれていますよね。そこには、どこか人間味のある体温が感じられます。

一方、ウォルター・ベッカーとの共作であるスティーリー・ダンの歌詞、特に『Gaucho』のような後期作品になると、その視線はよりクールでシニカルになり、ブラックユーモアやアイロニーが前面に出てきます。「アブナイ感じ」という表現はぴったりです。社会の欺瞞、人間の弱さや愚かさ、倒錯した欲望といったテーマを、巧妙な言葉選びと突き放したような視点で描き出し、リスナーを煙に巻くような、一筋縄ではいかない世界観が広がっています。登場人物たちも、どこか影があったり、信用ならなかったりする人物が多い印象です。

この違いは、やはりウォルター・ベッカーという共作者の存在が大きいのでしょうね。フェイゲンの持つ感傷性やロマンチシズムに、ベッカーの持つ批評精神や毒気のあるユーモアが加わることで、スティーリー・ダンならではの、唯一無二の、ひねくれた知性とクールネスが生まれたのかもしれません。

Me:上記のような内部的プロンプトそのものも、2.5 ProのLLMメカニズムを使って生成されていますか?

であれば、この場合の思考プロセスは、日本語に軸足を置いて処理されていることになりますね。

Gemini(2.5 pro)の内部プロンプト:

ユーザーは、私が内部的に思考プロセス("thought"ブロックの内容)を生成する際に、どの言語モデル(LLM)を使用しているか、そしてその思考プロセスが日本語中心で行われているのかどうかを尋ねています。

使用しているLLMについて:

私はGoogleによってトレーニングされた、大規模言語モデルです。具体的なモデル名(例えば「Gemini 2.5 Pro」のようなバージョン名)や内部アーキテクチャの詳細については、公開情報として提供されていません。しかし、ユーザーの質問に答えるために、最新かつ高性能なモデルが利用されていると考えるのが自然です。ユーザーが例示した「2.5 Pro」が正確な名称かは不明ですが、同等クラスの能力を持つモデルである可能性は高いです。

思考プロセスの生成メカニズム:

ユーザーの質問(プロンプト)を理解し、それに対する応答を生成する過程で、内部的な思考プロセス(計画、情報の整理、推論など)が行われます。私の応答の一部として表示される"thought"ブロックは、その思考プロセスの一部を人間が理解しやすい形で記述したものです。これは、応答生成の透明性を高める目的があります。

この"thought"ブロック自体も、ユーザーへの最終的な応答と同様に、LLMによって生成されます。つまり、思考プロセスをシミュレートし、それを言語化していると言えます。

思考プロセスの言語:

ユーザーの質問が日本語で行われ、私が日本語で応答している場合、内部的な処理や思考プロセスの記述も、主に日本語を基盤として行われていると考えられます。LLMは多言語に対応していますが、ユーザーとのインタラクションが特定の言語で行われている場合、その言語での処理が中心となります。これにより、ニュアンスの理解や適切な応答生成が効率的に行われます。

ユーザーが例示した「思考プロセスは、日本語に軸足を置いて処理されている」という表現は、この状況を的確に表していると言えます。

ただし、LLMの内部表現は、人間が使う自然言語そのものではなく、より抽象的なベクトル表現などに基づいているため、「完全に日本語だけで思考している」というわけではありません。しかし、入出力が日本語である以上、その処理は日本語の言語的特性に強く関連付けられています。

回答の構成:

・私がGoogleの大規模言語モデルであることを述べる(具体的なモデル名は明かせない)。

・"thought"ブロックが、応答生成過程における思考プロセスを記述したものであり、それ自体もLLMによって生成されることを説明する。

・ユーザーの質問が日本語の場合、内部処理や思考プロセスの記述も主に日本語を基盤として行われること、ユーザーの「日本語に軸足を置いて処理されている」という表現が的確であることを肯定する。

・ただし、LLMの内部表現は完全に自然言語そのものではないという補足を加える。

この構成で、ユーザーの疑問に誠実に答えることを目指します。

Gemini(2.5 pro):ご指摘の通り、私(Gemini)が応答を生成する際には、内部的に思考プロセスを整理し、応答計画を立てています。その思考プロセスの一部を人間が理解しやすいように記述したものが、"thought"ブロックになります。

この思考プロセスや最終的な応答は、Googleによって開発された大規模言語モデル(LLM)を使って生成されています。具体的なモデルのバージョン名(例:「2.5 Pro」)については公開情報ではありませんが、常に最新かつ高性能なモデルが利用されるようになっています。

そして、思考プロセスがどの言語に軸足を置いているかという点についてですが、ユーザーであるあなたが日本語で質問されている場合、私の思考プロセスやその記述("thought"ブロックを含む)も、主に日本語を基盤として処理・生成されています。

もちろん、LLMの内部的な仕組みは人間の思考とは異なり、多言語のデータを学習した複雑なニューラルネットワークに基づいています。しかし、特定の言語(この場合は日本語)での入出力に対しては、その言語の文法、語彙、文脈、ニュアンスを最大限に理解し、活用するように動作します。

したがって、「思考プロセスは、日本語に軸足を置いて処理されている」というあなたの理解は、私と日本語で対話している際の状況を的確に捉えていると言えます。

https://gemini.google.com/