電子書籍の価格をだれが決めるのか(1)

電子書籍の適正な価格は何か、そしてその電子書籍の価格を誰が決めるのかは常に議論される話題だ。普通の商品の価格は最終ユーザーに販売する小売業者が決めていて、それを他の者が恣意的に操作することは公正な取引ではないとして違法行為だ。日本では出版物はこの例外規定に指定されていて出版社が書籍の小売価格を決めている。

こういう例外を出版物に認めていることには歴史的な背景があるのだが、それは何十年も前の時代の判断でその根拠はすでに失われている。現在、出版物を他の商品と区別するのはいろいろな意味で不適切である。

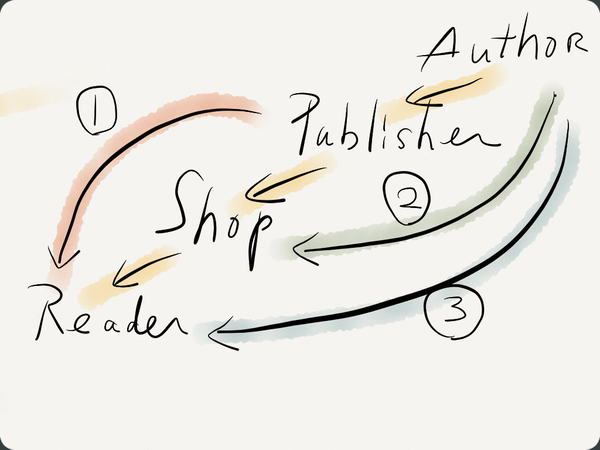

数年前に米国でAmazonが電子書籍市場を支配しようとしていたころ、Amazonと大手出版社の間でWholesaleモデルかAgencyモデルかの論争があり、出版社側が主張するAgencyモデルが原則AmazonやAppleで採用された。これに従ったのか日本でも基本的にAgencyモデルが採用されて、電子書籍の価格は紙媒体の書籍とおなじように出版社が決めている例が多い。一見出版社側が勝利したかに見られているが、これには本質的に重大な問題がある。

価格を支配するということはその市場の成長に責任があるということだ。

戦略的に価格をコントロールすることによって市場の成長とユーザーと自らの利益を最大化するための総合的な判断をする責任がある。それをメーカーと小売のどちらが行った方がいいのかということが歴史的に議論行されて、原則としてユーザーに近い小売が自由に価格を決めることがユーザーの利益となりひいては市場の成長につながるという判断がされた。

メーカーが小売価格を決めることによるもっとも大きな弊害は、メーカー同士で馴れ合い結果として商品の価格が高値安定してしまうことのほかに、ユーザーに密接していないメーカーではユーザーのニーズや他社との競争に応じた機敏な価格政策が取れないということだ。

出版物であろうと同じだ。書籍の鮮度、類似書籍との比較、人気の有無、または在庫の大きさなど様々な要因を考慮して小売(書店)が小売価格をきめるのが理想だ。こういうことを言うと出版社の方から「本と野菜や魚とをいっしょにするな」と言われるが、今日、一部の特殊な文化的価値を持つものを除いて、ほとんどの出版物は一般の商品と何も違いがない。とくに実用書や情報系のものなどはまさに野菜や魚と同じ生鮮商品といえる。それらの書籍は小売の前線である書店で毎日またはもっときめ細かい価格政策がされてもおかしくない商品だ。

果たして日本の出版社にそれができるのだろうか?Agencyモデルが採用されて日本の出版社は「これで紙とおなじように電子の価格も決められる」と一安心したことだろう。ここまではいい。問題はその出版社は歴史的に一度決めた価格を最後まで変えないという超例外的な商売が身に染みてしまっているために、書籍の価格を市場に合わせて変えるなどという考えが全くないということだ。

アメリカでは昔から書籍の価格を小売の段階で機敏に変えて売上利益の最大化をしてきた。電子書籍がAgencyモデルになって小売ではなく出版社がその責任を負うことになった今でも紙と電子が共存する市場で、むしろ積極的に価格をコントロールしながらビジネスの最大化を目指している。