| « 2011年1月12日 | 2011年1月13日の投稿 |

2011年1月18日 » |

1.世界のB型肝炎継続感染者は3億人。

HBVの持続感染者は世界中で3億人以上存在し、既感染者は20億人に上ると言われている。

IDWR:感染症の話 B型肝炎

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/K04_15/k04_15.html

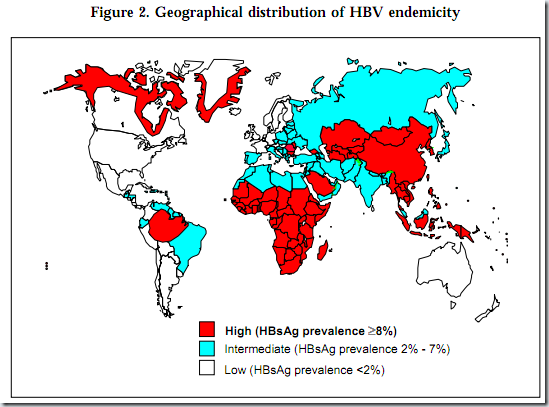

下の図では日本はintermediate(中級)の分類です。HBsAgというのはB型肝炎ウイルスの部品のことで、それが血液中にある=ウイルスが絶賛増殖中ということを意味します。私もHBsAgが陽性です。図中ではHigh=日本以上に流行している国がたくさんあることがわかります。というかアジアはまるごと真っ赤ですので健闘しているほうに思えます。ちなみにインド周辺がHighでないのはカレーをよく食べるからだ、すなわちウコンをたくさん摂るからだという主張の根拠に使われることもある図です。それで慢性肝炎患者がウコン系の高額健康食品を買わされてしまうことがあるとかないとか。

Introduction of hepatitis Bvaccine into childhoodimmunization services

http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF01/www613.pdf

2.お隣りの中国の継続感染者数は1億3000万人。

世界保健機関(WHO)の統計によると、中国のB型肝炎感染者数は世界の感染者数の10%を占め、約1億3000万人に達する。

1.2 ライフサイエンス分野の現状および動向 | SciencePortal China http://www.spc.jst.go.jp/sciencestate/s02/1_ls/1_2ls.html?index=3

お隣りの中国では日本の人口より多くの方が継続的にB型肝炎に感染しているとのことです。10人に1人と考えるとそれは今後やっていけるのかどうか、というところが非常に気になります。

3.日本の継続感染者数は100万人以上

家族も含めればそれ以上、ということで今後は有力な集票マシンとして手厚い保護を受ける可能性が高いように感じています。農業や郵便などの組織力が落ち解体が進むなど今後も多様化していくであろう日本において、これほど単純にカテゴライズできる集団は珍しいかもしれません。

事実、私はいつもB型肝炎対策に力をいれている議員さんに投票しています。

100万人以上、といっても日本では長らく衛生状態が良いですので、床屋や病院で感染してしまったという発展途上国のような感染ルートはほとんどありません。ちなみに秋葉原通り魔事件で刺された被害者にB型肝炎患者がいたため、その血液に触れたと思われる介護者に対して警察が通院を呼びかけました。これは高力価HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)を接触後48時間以内に注射することでほぼ感染を防ぐことができるからです。

日本には戦後間もない時期の予防接種の回し打ちによる感染と、出産時に母親から子どもに感染してしまった人が数多くいます。私はその合わせ技です。母子感染については↓の4番で。

4.日本には25歳以下のB型肝炎キャリアがほとんどいない

1985年6月よりB型肝炎の母子感染防止事業というのが始まりました。その理由はB型肝炎という病気の性質を説明しなければなりません。B型肝炎の感染には大きく2パターンあり、大人になってからの一過性の感染と、幼少期の継続性の感染があります。継続して感染している人をキャリアといいます。大人になってからの肝炎は9割が治癒し、体にウイルスが残りません。運が悪いと劇症肝炎で死にます。

5.国内の急性肝炎(B型)発症者は1年で200例程度(2006年)

キャリアになってしまうと、今の医学水準を以てしてウイルスをゼロにすることができない状況にあります。しかし母子感染を食い止めることで新たにキャリアが現れることを防ぐことができます。キャリアが減れば大人同士の感染も減るため、今の日本では感染が起こることは稀になっています。

2005年では208例だった、ということですのでHIVウイルスへの新規感染者数とエイズ発症者数の合計が年間1000件を超えていることと比べれば少ないことがわかります。上の図からすると、200例の10%とうことで年に20人ほどしか継続感染者が出ないことになります。(報告されなかったケースもあると思われます)

1985年以降に生まれた人にはキャリアがほとんどいないことから、あと10年や20年ほど経って戦後の予防接種回し打ち世代が天寿を全うすれば感染者数が激減するのではないかと思います。(※ただしこんなケースも増えつつあるので注意)

2002年以降、急性B型肝炎と診断され報告された患者数は、2002年333例、2003年244例、2004年243例、2005年208例、2006年1~7月107例である。1999年は約500例、2000年は約400例、2001年は約300例であり(IASR 23: 163-164, 2002参照)、2003年まで減少傾向が認められたが、それ以降はほぼ横ばいに転じている。

国立感染症研究所感染症情報センター

http://idsc.nih.go.jp/iasr/27/319/tpc319-j.html

6.一生に一度はB型肝炎の検査を受けておいたほうがいい

なぜ一生に一度でいいのでしょうか。それはB型肝炎の検査を受ける目的が慢性的にウイルスに感染し続けている人(キャリア)を見つけることだからです。キャリアには2通りあり、大人になってからのキャリアと生まれついてのキャリアがあります。

大人がB型肝炎ウイルスと感染しますと、2~3割が急性肝炎になります。急性肝炎になるのは増えたB型肝炎ウイルスを標的と認識した免疫系が自分の肝細胞と共にウイルスを排除するからです。ということは、大人になってから運悪く慢性肝炎になってしまった人も、急性肝炎を経ることになります。数日の高熱、黄疸が出て白目がまっ黄色になり、オシッコが烏龍茶色になり、衣服が重く感じるほど倦怠感があり、それでも病院に行かずに気合と根性で回復した人でなければ病院で「あなたは肝炎です」と言ってもらう機会があります。

一方で生まれついてのキャリアは症状が出ないまま慢性肝炎になってしまうことがあります。「あなたは肝炎です」と言ってもらう機会がないまま、ちくりちくりと肝臓が傷つけられ、体調不良を感じたときには肝硬変などの病気が進んでいたということが数多くあるようです。

7.HIVより感染力が強い?じゃ結婚しても子供は諦めるの?

できます。ワクチンを摂取し、免疫がついたことを血液検査で確認することで一緒に暮らしても何しても感染しません。生殖補助医療を受けるなどの工夫をすることなく、B型肝炎感染者との間で子どもを持つこともできます。ワクチンを摂取していない人と日常生活を送ってもほとんどリスクの増加はないものと思います。

しかし子供および保母が保育園で集団感染した、という事例があるそうです。子供同士は白熱するとひっかいたり噛んだりということがありますので、大人同士よりもリスクが高いと思われます。そのためか↓の報告書では「ワクチン摂取が勧奨」されています。

保育園におけるB型肝炎集団発生調査報告書(案) http://kansen.pref.saga.jp/kisya/kisya/hb/houkoku160805.htm

8.なんで日本はワクチンの集団接種をしないの?

わかりません。一時的にお金はかかりますが、お隣り中国に1億人以上の感染者がおり、また、今後も人的な交流が進むことを考えればポリオや日本脳炎のように一律接種をしてもいいのではないか?と思います。

9.ワクチンって自費で打てるの?

打てます。我が家では私からの感染リスクを考え、妻と子はワクチン接種済みです。一生ものという意見もあれば、10年ほどで消える、という意見もあります。なお医療従事者は針刺し事故による感染を防ぐためワクチン接種をするそうです。

10.今後どうなるの?

今、B型肝炎の継続感染者は治療によって完全にウイルスをゼロにすることができない状況です。しかし今後経済発展が見込まれる中国において1億人の感染者がいるという市場が見逃されることはないように思います。そのため将来は明るいんではないでしょうか。

私が発症したときはまずインターフェロン治療を行い、どうしても具合が悪かったらラミブジンという薬を飲むという治療シナリオしかありませんでした。

インターフェロンは免疫に気合を入れる物質で、普段は体内で自然に作られ使われるものです。それを大腸菌等を使って人為的に生産して人体に注射すると免疫に気合が入ってB型肝炎ウイルスを撃破します。もっとも、インターフェロンは風邪を引いたときなど免疫に気合を入れるために出る体内物質のため、注射すると発熱、ふるえ、筋肉痛などまるっきりインフルエンザの初期症状と同じ状態になります。それらの症状は慣れることもできますし、頭痛薬等によりコントロールすることもできます。が、個人差はあるものの、風邪を引いたときのだるくて何もしたくない無気力な感じもインターフェロンにより引き起こされます。そのため1時間ドラマが最後まで見れないですとか、漫画1冊が最後まで読めない、という症状がでることもあります。人によってはこれをきっかけとしてうつ病になってしまうため、取扱説明書に「自殺に注意」と書いてあったりします。このインターフェロンを週3回半年間やったのですが、1回に4000円~5000円かかり約30万円ほど費やしました。一時的にはよくなりましたが、最終的には肝機能が悪化することになりました。インターフェロン投与期間中、風邪を一度も引かなかったのはさすがだと思います。

ラミブジンはウイルスの逆転写酵素を阻害する薬です。ウイルスがDNAを人間の細胞に組み込んで(逆転写)増殖するサイクルを止めるためとても良く効きます。が、なぜだか全滅させることができません。タイミングよくラミブジンをやめられればいいのですが、やめた途端にウイルスがまた増え始めるとまた薬を飲まなくてはなりません。飲み続けていると耐性株が現れて肝機能が悪化してしまうこともあります。私は運良く卒業することができ、すっかり元気になりました。(無治療で数年経ちます)

そんな行き詰まり感のある時に、アデフォビルやエンテカビルという薬が出ました。保険承認もおりました。同じく逆転写酵素阻害剤ですが、耐性株ができにくいために薬価が高いことと長期間飲み続けることを我慢すれば安心して生活を送ることができます。(ただしDNAに作用する薬であるため、服薬中は避妊することが望ましいとされます)

幸運なことは、B型肝炎ウイルスがHIVウイルスと似ている点があること。研究成果が流用できるのでしょうか?詳しいことはわかりませんがHIVは猛烈に研究されていますのでラッキーです。

もうひとう幸運なことは中国の存在です。一人っ子政策による超高齢化と、高齢者人口に占めるB型肝炎患者=肝がん予備軍の割合の高さから本気でB型肝炎研究をしているといわれます。でないとたぶん国の存続がやばいです。バイオ分野にやたら力をいれているのはそのせいなのかもしれません。

おまけ ただし生命保険・医療保険には入りづらい(住宅ローンの審査が大変)

病気リスクの高い人を保険屋さんが優遇するいわれはありません。そのため生命保険・医療保険の告知事項には必ず「慢性肝炎」が入っていますし、場合によっては症状の有無を問わずウイルスへの感染があるかないかを問われることもあるようです。中には感染者も肝臓病以外の、例えば心臓病ならば保険がおりるという条件付で保険加入ができることもあります。キャリアというだけならば告知しても加入できる保険もあるようです。私は加入できました。もっとも、大学卒業時から10キロ以上太った同級生と会った時など、キャリアであるというリスクを踏まえたとしても自分のほうが余命が長いんではないかと感じることがあります。

ただし住宅ローンにおいては、収入などの審査が通っても団体信用生命保険に加入できなくてはローンが組めないことがほとんどです。慢性肝炎といってもピンキリで、肝機能が平常値をやや外れているけれども毎日出社して残業して普通に働いている人もたくさんいます。そうした人が住宅ローンを組めないのは悔しい思いをされることと思います。告知事項に嘘をついてしまい、うっかり肝臓病で死んでしまったりしたときには告知義務違反で団信もおりずローンだけが残るという悲惨なことにもなり得ます。

自分が悪いわけでもないのに保険に入れないというのは何も肝炎だけではありませんが、これだけ多くの患者さんがいる病気ですので相互に助け合うか国が乗り出すかして住宅ローン周りが整備されると喜ぶ人が多そうです。

以上、つい長く書いてしまいました。中国人B型肝炎研究者の皆さんには本気出してもらってウイルス完全排除を実現して欲しいと思います。中国初のノーベル賞医学・生理学賞が3億人を救った夢の薬、なんてなったら最高にかっこいいんじゃないでしょうか。

| « 2011年1月12日 | 2011年1月13日の投稿 |

2011年1月18日 » |

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立

顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う

ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方

悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か

考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック

なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント

部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命

第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命