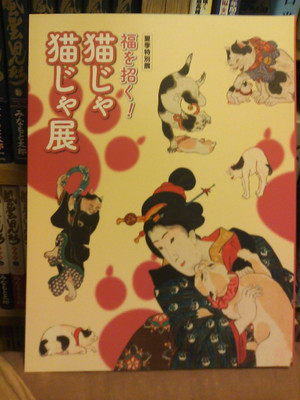

那珂川町馬頭広重美術館「猫じゃ猫じゃ」展記念講演 レジュメ

2014.8.2那珂川町馬頭広重美術館 夏季特別展「猫じゃ猫じゃ展」記念講演

「『吾輩は猫である』と猫への憧れ」 夏目房之介

1)夏目家と猫

『吾輩は猫である』 「ホトトギス」1905(明治38)年1月号~06年8月号掲載 05~07年上中下単行本化

漱石 1900年10月~02年12月英国留学 帰国後一高講師 『猫』に続き06年『坊っちゃん』発表

時代 1902(明35)年日英同盟 04(明37)~05年日露戦争 桂太郎内閣(1次01~06,2次08~11年)

英語版『I AM A CAT』への違和感 「吾輩」(主人公)「おれ」(車屋の黒)「あたし」(三毛子)

教師家の猫のプライド 「おめぇ」(黒→主人公)「先生」(三毛子→主人公)

『猫』以降、夏目家の家計は大いに助かり、教師が厭だった漱石は1907(明40)年朝日新聞入社、プロ作家に。

猫嫌いだった祖母・鏡子は何となく猫を飼い続け、戦後東京池上に住んでいた頃も複数の猫が同居。

主人公のモデル猫はたまたま家に入ってきた野良で、鏡子に何度も外に捨てられたが、漱石の一言で飼うことになった。事実、名はつけず「猫、猫」と呼ばれていた。

〈よく家にくるお婆さんの按摩が[略]「奥様、この猫は全身足の爪まで黒うございますが、これは珍しい福猫でございますよ。飼っておおきになるときっとお家が繁昌いたします」[略]福猫が飛び込んできたと言われてみればなんとなく嬉しくもあるので、[略]今度はあべこべに私が自分から進んで、女中のやった御飯の上におかかをかけてやったりして、だいぶ待遇が違って参りました。〉夏目鏡子述、松岡譲筆録『漱石の思い出』文春文庫 94年 p153

〈要するに、母[鏡子]は、私と正反対の、寧ろ猫嫌いに属する種類の女なのだが、唯、私の父が「吾輩は猫である」を書いて以来、何とはなしに、彼女自身、吾が家と猫とは、切っても切れぬ因縁に結ばれたものと思い込んで仕舞ったらしく、それで、野良猫の一匹や二匹迷い込んで来ても、そうむげに、これを追い出す様な無慈悲な真似をしないのである。〉夏目伸六『猫の墓 父・漱石の思い出』河出文庫 84年 p13 [ ]引用者

漱石も猫が好きなわけではなく、むしろ犬好きであった。後に飼った犬は子供にせがまれて「ヘクトー」(アキレスとトロイの城壁を巡って闘った武将)という立派な名をつけたが病死。初代の猫以降も庭に埋め、さらに文鳥、犬も埋め、子供が金魚も埋めた墓があった。初代猫の13回忌に九重の石塔を建て、のちに現在の東京新宿区漱石公園(早稲田夏目坂近くの借家跡)に再建。

2)猫派と犬派

誠実で虚偽のない素朴さを愛した漱石が、主人に忠実な犬が好きだったとしても、おかしくない。が、人間に寄り添っていながら、距離のある猫のほうが「人間」を相対化した可笑しみをもたらす視点としては格好。猫は、人間の都合にあわせず、むしろ人間を自分の都合で好きに扱う「身勝手な存在」であるように見える。『吾輩は犬である』という小説を想像しても、『猫』のような諷刺批判の可笑しみは生まれないかもしれない。

漱石長男の家であった私の実家は、犬猫含めた動物好きで、猫派犬派どちらでもないが、なぜか猫には縁がなく、ずっと犬を飼っていた。猫になったのは、70年代に結婚し自分の家をなしてからで、ずっと猫を飼っていた(現在は離婚して独居なので何も飼っていない)。

猫的な視点は、戦後むしろ犬をしのいで一般化したように思える。人間を相対化してしまう視点が70年代以降一般化したことと無縁ではないかもしれない。漫画でも、大島弓子『綿の国星』(78~87年)、小林まこと『ワッツ マイケル』(84~89年)など、ヒット作が多い。キャラクター商品も多く、ネズミ捕りの家畜から離れて擬人化・人間化されたペットとして、人間が依存し、犬も小型化して猫化しているように思える。

3)猫の経験

長男が受験の頃、トラの子猫をもらってきた。仁徳のある猫で、子供達によくつかえ、思春期の長男を巡る家内の精神的な軋轢を和らげてくれた。白血病で早く死んだが、最期は家族みなで体をさすり、見送った。家の中の人間関係をそれぞれに投影し、癒してくれたように思える。次男が拾ってきたそのあとの猫は22歳の長寿をまっとうしたが、猫がいたことで家族関係の矛盾は幾分か吸収緩和されたと思う。長寿猫は晩年、次男の飼った兎に噛まれたりしながら、自分で風呂の残り湯を飲み、寒い夜は風呂桶の蓋に寝て、体を冷やさない東洋医学的対処法を自然に実践していた。拾われた頃は人嫌いで、滅多に抱かれていなかったが、死ぬ直前にはなでてやるといつまでも体を任せていた。自然に死ぬ、ということを教えてくれた気がする。

現在の私は、マンション一人住まいで、世話ができず、まして外に出られない猫(犬も)は可哀そうに感じてしまい、大の犬猫好きだが、それゆえに飼えないでいる。

4)吾輩は猫になりたい

〈人間の心理ほど解(げ)しがたいものはない。この主人の今の心は怒っているのだか、浮かれているのだか、または哲人の遺書に一道の慰安を求めつつあるのか、ちっとも分からない。世の中を冷笑しているのか、世の中へ交りたいのだか、くだらぬ事に癇癪を起しているのか、物外に超然としているのだか薩張り見当が付かぬ。猫などはそこへ行くと単純なものだ。食いたければ食い、寐たければ寐る、怒るときは一生懸命怒り、泣くときは絶体絶命に泣く。第一日記などという無用のものは決してつけない。つける必要がないからである。主人のように裏表のある人間は日記でも書いて世間に出されない自己の面目を暗室内に発揮する必要があるかも知れないが、我ら猫属に至ると行住坐臥、行尿送尿(こうしそうにょう)悉く真正の日記であるから、別段そんな面倒な手数をして、己れの真面目(しんめんもく)を保存するには及ばぬと思う。日記をつけるひまがあるなら縁側に寐ているまでの事さ。〉漱石『吾輩は猫である』岩波文庫 90年 p34 下線引用者

明治末の知識人小説としてみれば、当時の知識階級である教師=自身の自意識が内外の矛盾に満ちていることを、「猫」という「自然」から背離した滑稽さとして描いている。しかし、この猫も教師宅の猫として「吾輩」と自称し「先生」と呼ばれる知識人の投影である。

現代の猫キャラクターは「吾輩」とはいわず、その多くは女性として投影される。おそらく、近代知識階級のものであった「滑稽」による「癒し」は、すでに大衆のものとなり、「男性」すら人類文化の不自由さ、矛盾の象徴と化しているからかもしれない。ただ、縁側や窓際にくるまって眠る猫への憧憬だけは間違いなく時代を越えて共有されている。

図版 漱石「あかざと黒猫図」 1914(大正3)年 三代目の猫 7月第一次世界大戦勃発 16年没(49歳)

うまい絵ではないが、こちらを見る猫の目は、猫を見ているのではなく、「猫に見られている」気にさせる。猫を自らの憧憬で「見る」人間は、いつでも猫から「見られている」(見透かされている?)ように感じる。これも人間にとっての猫の「意味」かもしれない。